Kompetenzzentrum Ökogartenbau

Artenevaluierung möglicher Arten für das additive Intercropping

Nicht nur im ökologischen Gartenbau spielen Biodiversität und die Förderung einheimischer Nutzinsekten eine zentrale Rolle im Pflanzenschutzkonzept. Um die Effizienz etablierter Blühflächen zur Nützlingsförderung weiter zu verbessern und das additive Intercropping als zusätzlichen Baustein nutzen zu können, wurden Artenevaluierungen für dieses Konzept durchgeführt. Das Kompetenzzentrum Ökogartenbau konzentriert sich darauf, bestehende Methoden zu verbessern und geeignete Arten für das additive Intercropping zu finden.

Additives Intercropping in der Theorie

Additives Intercropping bezieht sich auf die Praxis, zusätzlich zu den Hauptnutzpflanzen gezielt Arten anzubauen, um Nützlinge anzulocken und deren Effekte auf Schädlinge zu nutzen. Diese werden aber nicht in Mischungen angebaut, sondern gezielt als Solitärpflanze in einen großen Nutzpflanzenbestand integriert.

Diese zusätzlichen Pflanzen dienen als Lockpflanzen und bieten Nahrung und Lebensraum für nützliche Insekten wie Bestäuber oder Raubinsekten innerhalb eines großen Kulturbestandes. Durch die Intercroppingpflanzen wird eine grüne Brücke gebildet, die vor allem kleineren und weniger mobilen Arten ein Habitat gibt und somit gezielt in den Bestand lockt. Besonders Marienkäfer, kleine Schlupfwespen- und Käferarten können so gezielt am Ort des Geschehens leben und Schädlingen Angriff bieten. Durch diese Methodik lassen sich Pflanzenschutzmaßnahmen reduzieren, da eine natürliche und nachhaltige Schädlingsbekämpfung gefördert wird und eine Vielfalt in der Landschaft kann sichergestellt werden.

In der Nützlingsmanagementstrategie für den Gartenbau bildet das additive Intercropping eine dritte Säule und ergänzt Blühkonzepte zu einjährig und mehrjährig kultivierten Flächen.

| Säule 1 | - strukturreiche Wildhecken - artenreiche Feldraine - mehrjährige Blühmischungen - extensiv genutzte landwirtschaftliche Wiesen - Streuobstbäume, bzw. Streuobstwiesen | Überwinterungsquartier für Nützlinge als dauerhafter naturbelassener Rückzugsort |

| Säule 2 | - einjährige Blühmischungen am Feldrand (diese können gesät oder gepflanzt sein und sollten im Unkrautmanagement berücksichtigt werden) - kurze Gründüngungsmischungen mit schnell verfügbaren Blüten der Leguminose | Kurzfristige Rückzugsmöglichkeit in der Saison, artenreiche Mischungen mit viel frischen Pollen- und Nektaranteilen |

| Säule 3 | - additives Intercropping mit Habitatpflanzen | Nutzung ausschließlich während der Kulturzeit der Nutzpflanze als Solitärpflanze im Bestand |

Anforderungsprofil der Intercrop-Pflanzen

Die Auswahl der geeigneten Intercroppingpflanze erfolgt nach verschiedenen Aspekten. Zuallererst soll diese möglichst unattraktiv für Problemschädlinge wirken. Die Kulturpflanze darf durch die Auswahl keinen Nachteil erleiden. Somit muss die Solitärpflanze die Anbautechnik in Bewässerung, Düngung und Platzbedarf der Kulturpflanze „akzeptieren“. Generell werden familienfremde Arten genutzt. Im Kohlanbau wird ausnahmsweise beim Steinkraut auf dieselbe Pflanzenfamilie gesetzt, da der Nutzen aufgrund der hohen Pollen- und Nektarwirkung deutlich größer ist. Unkräuter sind auf der Kulturfläche unerwünscht, weshalb die Intercrop-Pflanze keine schwer bekämpfbaren Samen in die Kulturfläche einbringen darf. Am wichtigsten ist für viele Betriebe das Handling. Die solitär gepflanzten Blüharten sollen ohne großen Aufwand in die Fläche integriert werden. Wünschenswert wäre, wenn diese bei der Pflanzung mit über die Pflanzmaschine eingesetzt werden kann. Geprüft werden kann außerdem eine Direktsaat nach der Pflanzung der Hauptkultur als Horst in größeren Abständen.

Neben den Anforderungen seitens des Betriebs sind die Attraktivitäten für Nützlinge entscheidend. Gerade hier zeigt sich die Komplexität dieses Verfahrens. Blühpflanze und Nützling müssen bestenfalls auf lange Sicht zusammenfinden, weshalb die Eigenschaften hinsichtlich Blütenmorphologie und die Produktion von Pollen und Nektar eine Beachtung finden müssen. Nicht jede Pflanze bietet eine Nahrungsquelle für jedes Insekt. Viele Insekten sind spezialisiert.

Artenevaluierung am Gemüsebauversuchsbetrieb

Artenevaluierung 2023

Versuchsaufbau

- Auswahl von 21 Blüharten (auf Basis bisheriger Erfahrungen und Empfehlungen)

- Pflanzung am 22.05.2023 (nach vorheriger Jungpflanzenanzucht am Versuchsbetrieb)

- zusätzlich Variante mit Direktsaat der Blüharten, Aussaat ebenfalls am 22.05.2023

- zweifach wiederholt

- regelmäßige Bonituren zu Pflanzenentwicklung und Insektenvorkommen

- ausgewählte Blüharten: Wiesensalbei, Steinkraut (Lobularia maritima, benthamii, und Lobularia maritima, ‘Tiny Tim‘), Kornblume, Roter Lein, Echter Buchweizen, Färberdistel, Schwedenklee, Koriander, Teefenchel, Echter Kerbel, Ringelblume, Öllein, Persischer Klee, Gewöhnlicher Hornklee, Gelbklee, Winterroggen, Inkarnatklee, Phacelia, Griechischer Oregano

Zusammenfassung Ergebnisse

Die Entwicklung des Blühpflanzenbestandes wurde bis Ende Oktober 2023 beobachtet und dokumentiert. Dabei gab es nicht nur Abweichungen zwischen den einzelnen Arten, sondern auch die gepflanzten und gesäten Varianten entwickelten sich teilweise unterschiedlich.

- starker Lausbefall bei einigen Kräuterarten direkt nach Pflanzung (Lausbehandlung fand nicht statt)

- Steinkrautarten entwickelten sich sehr positiv, blühten bereits früh im Jahr bis ca. Mitte Oktober, Pflanzen durchgängig vital, bei Insekten sehr beliebt

- Arten in gesäter Variante kamen im Durchschnitt später in die Blüte als in gepflanzter Variante

- einige Arten zeigten in gesäter Variante ein kräftigeres Wachstum und wirkten vitaler (z.B. roter Lein, Buchweizen, Koriander)

- Kornblume: Pflanzvariante blühte bis Anfang August, Sävariante blühte bis Ende August, gut besucht von Hummeln, Bienen und Schwebfliegen

- Ringelblume: gepflanzte Variante blühte bis ca. Anfang August, anschließend keine volle Blüte mehr aber noch bis in den September hinein Produktion einzelner Blüten

- Phacelia: intensiv von Hummeln und Bienen besucht, blühte bis Ende August/September, höherer Unkrautdruck in gepflanzter Variante

- Färberdistel blühte nur bis Mitte August

- Buchweizen blühte bis Anfang September

- Entwicklung bei Kleearten unterschiedlich: Schwedenklee und Gelbklee kräftig im Wachstum und bei Insekten beliebt, Inkarnatklee schwach im Wachstum, Schwedenklee blühte bis ca. Ende August, Gelbklee blühte bis Ende September, Hornklee und persischer Klee schwach im Wachstum, gesäte Kleevarianten wirkten insgesamt vitaler und wüchsiger als gepflanzte Varianten

- Wiesensalbei und Dill blühten spät und nur schwach/vereinzelt

- Fenchel blühte ab ca. Mitte August, wurde intensiv von Insekten besucht, vor allem von Schwebfliegen

- griechischer Oregano blühte ab Anfang August bis September, nach der Blüte weniger vital und mit der Zeit von Durchwuchs verdrängt

- Koriander blühte Ende Juli bis Anfang September, gesäte Variante vitaler

- Roggen kam nicht zur Blüte, Pflanzen wirkten mittelmäßig vital, weniger Ähren in der Sävariante

Als vielversprechend erwiesen sich in diesem Versuch Arten wie Steinkraut, Kornblume, Ringelblume, roter Lein oder Phacelia. Weniger geeignet schienen einige der Kräuterarten, wie beispielsweise Wiesensalbei und Dill. Bei den Kleearten deuteten die Erfahrungen in diesem Versuch darauf hin, dass Schwedenklee und Gelbklee tendenziell besser für das additive Intercropping geeignet sein könnten als Hornklee oder persischer Klee. Die Kleearten entwickelten sich in der gesäten Variante besser als in den gepflanzten Varianten.

Artenevaluierung 2024

Versuchsaufbau

Für die Artenevaluierung in 2024 wurden Blühpflanzen ausgewählt, die sich im Versuchsjahr 2023 als potentiell geeignet erwiesen hatten. Zusätzlich wurde die Polsterstudentenblume (Tagetes) in den Versuch integriert.

- 10 Arten: Steinkraut ‘Tiny Tim‘, Steinkraut benthamii, Kornblume, Ringelblume (Mischung), Echter Buchweizen, Phacelia, Teefenchel, Koriander, Gelbklee, Polsterstudentenblume (Tagetes tenuifolia)

- 3-fach wiederholt

- Pflanzung am 16.05.2024 (Phacelia am 21.05.2024), keine Direktsaat ins Freiland

Zusammenfassung Ergebnisse

- Teefenchel, Koriander, Tagetes und eine Wiederholung des Gelbklees mussten aufgrund von Totalausfall durch Schneckenfraß neu vorgezogen und ausgepflanzt werden – Neupflanzung am 11.06.2024

- Steinkrautarten und Buchweizen waren nicht von Schneckenfraß betroffen

- teilweise Ausfall durch Schnecken bei Kornblume, Ringelblume, Gelbklee und Phacelia

Das folgende Bild zeigt die Versuchsfläche im Juli 2024:

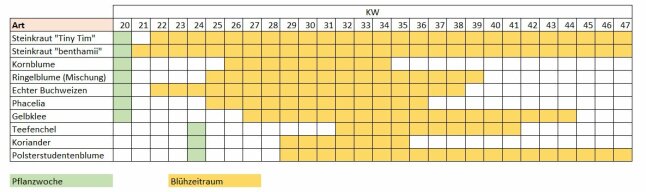

Die Abbildung zeigt die Blühzeiträume der einzelnen Arten:

Die Ergebnisse zeigen, dass der Blühzeitraum insbesondere bei den Steinkrautarten und bei der Tagetes sehr lang ist. Der Blühbeginn lag beim Steinkraut bereits kurz nach der Pflanzung und die Blüte hielt bis spät ins Jahr hinein an. Auch bei der Tagetes war der Blühzeitraum auffällig lang, der Blühbeginn lag hier allerdings etwas später als beim Steinkraut. Ringelblume, Buchweizen und Gelbklee standen ebenso über mehrere Wochen in voller Blüte. Attraktiv für Insekten wirkten insbesondere die Steinkrautarten, Kornblume, Ringelblume, echter Buchweizen sowie Phacelia. Die Steinkrautarten und der Buchweizen wurden vor allem von Schwebfliegen besucht, während Phacelia eher Bienen und Hummeln anlockte. Schlupfwespen waren vermehrt an Kornblumen zu finden.

Tastversuch additives Intercropping im Kohlanbau – Praxisbetrieb

2024 wurde zusätzlich zur Artenevaluierung am Versuchsbetrieb in Bamberg ein Tastversuch auf einem Praxisbetrieb angelegt. Dazu wurden zur Pflanzung in einem Abstand von 20 m jeweils die 4 Blüharten Kornblume, Ringelblume, Gelbklee und Futterwicke in einen Rotkohlbestand integriert. Die Pflanzen wurden zuvor am Versuchsbetrieb in Bamberg vorgezogen und später auf dem Praxisbetrieb mit der Pflanzmaschine zeitgleich mit den Rotkohlpflanzen ausgepflanzt. Bonitiert wurde die Entwicklung der Blühpflanzen, das Vorkommen verschiedener Nützlinge sowie das Auftreten von Schäden an den Kohlpflanzen. Insbesondere Ringelblume und Kornblume entwickelten sich gut im Bestand. Der Besuch der gewünschten Insekten (Nützlinge im Kohl) fand, vor allem am 1. Kartiertermin, statt.

Dieses Foto zeigt die integrierten Blühpflanzen im Kohlbestand:

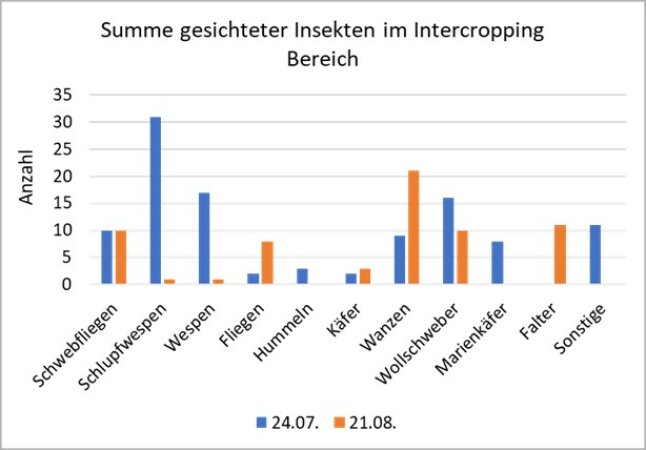

Folgende Abbildung zeigt das Insektenvorkommen im Intercropping-Bereich:

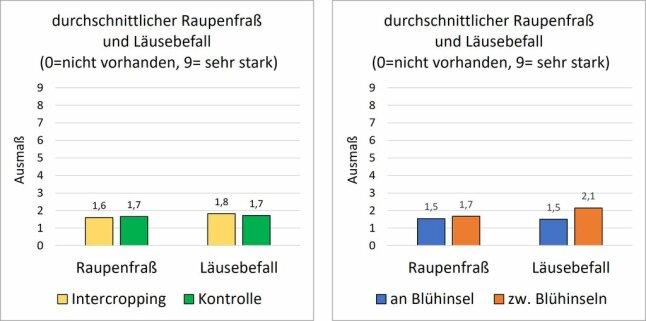

Einzelne Kohlköpfe wurden auf die Stärke des Raupenfraßes und auf den Befall mit Läusen untersucht. Dabei konnten keine Unterschiede zwischen den Kohlköpfen aus dem Intercropping-Bereich und der Kontrolle festgestellt werden. Da während der Wachstumssaison eine Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln stattgefunden hat sind die Ergebnisse nur bedingt aussagekräftig. Ohne die Pflanzenschutzbehandlung wären die Unterschiede zwischen den Varianten möglicherweise größer gewesen. Die Anzahl parasitierter Schädlinge und die Anzahl an Schwebfliegenlarven wurde ebenfalls untersucht, auch hier konnten keine größeren Unterschiede zwischen den Varianten festgestellt werden. Kohlpflanzen direkt an der Blühinsel schneiden etwas besser ab.

Diese Abbildung zeigt die Ergebnisse der Schadbonitur an den Kohlköpfen zur Ernte (links Intercropping vs. Kontrolle, rechts an Blühinsel vs. zwischen Blühinseln):

Fazit:

- Kornblume und Ringelblume sind Favoriten im Kohl

- Integration von Blühpflanzen in den Bestand ist gut möglich

- Lockwirkung ist vorhanden

- Hinweis auf Effekt auf Schädlinge vorhanden, Ausmaß jedoch noch fraglich

Die Wirkung sollte groß genug sein, um optimalerweise auf eine Pflanzenschutzspritzung verzichten zu können.

Fazit und Ausblick

Um das Konzept des additiven Intercroppings effizient umsetzen und in die eigenen Anbaupraktiken integrieren zu können, müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden.

Die Auswahl geeigneter Arten, welche als Intercroppingpflanzen gezielt in den Bestand eingebracht werden sollen, spielt hier eine zentrale Rolle. Die Ergebnisse der Versuche zur Artenevaluierung zeigen, dass es grundsätzlich viele interessante Arten gibt, die für das Konzept in Frage kommen. Die unterschiedlichen Blühzeitpunkte der Arten und die Dauer der Blüte sollten bei der Auswahl berücksichtigt werden. Generell möchte man ein möglichst langanhaltendes Blütenangebot für die Nützlinge schaffen, aber auch die Attraktivität einzelner Pflanzen für bestimmte Insektenarten spielt eine Rolle, wenn bestimmte Nützlingsarten gezielt gefördert werden sollen. Die Ergebnisse des Versuchs zeigen, dass die Entscheidung zwischen Aussaat oder Auspflanzung der Intercroppingpflanzen nicht nur die Blühzeitpunkte beeinflusst, sondern sich auch auf die Vitalität einzelner Pflanzen auswirken kann. Bei der Aussaat kommen viele Arten später in die Blüte als bei der Auspflanzung, blühen dafür aber teilweise bis später ins Jahr hinein. Welche Blühzeitpunkte hier geeignet sind, hängt von der jeweiligen Gemüsekultur und dem Zeitpunkt des Auftretens der Hauptschädlinge ab. Die Aussaat der Intercroppingpflanzen hat den Vorteil, dass die Jungpflanzen nicht vorgezogen werden müssen. Zusätzlich präsentierten sich einige Arten wie z.B. der Buchweizen in der ausgesäten Variante vitaler und kräftiger im Wachstum, die Blütezeit verschob sich in der Anbausaison weiter nach hinten. Für eine Pflanzung der Blühpflanzen spricht die einfachere Handhabung bei der Integration in den Bestand zusammen mit der Pflanzung der Hauptkultur.

Welche Arten letztendlich für ein Intercropping-System sinnvoll sein können, hängt nicht nur von den Eigenschaften einzelner Pflanzenarten ab, sondern auch von den Gegebenheiten vor Ort, den Anbaubedingungen, der Hauptkultur und dem Schädlingsdruck und sollte individuell betrachtet werden.