Innovative Sorten und Anbauhinweise (Abschlussbericht)

Erfahrungen im Anbau von Tafeltrauben

Die EU-Reform der EU-Weinmarktordnung im Jahr 2000 ermöglichte auch in Deutschland den erwerbsmäßigen Anbau von Tafeltrauben. Chancen bestehen für den heimischen Anbau in der Verwendung pilzwiderstandsfähiger (PiWi)-Sorten, die bezüglich Fungizideinsatz günstiger einzustufen sind. Dieser Fakt gilt als wichtiges Kriterium gegenüber der Importware, die hinsichtlich Überschreitung von Höchstmengen an Pflanzenschutzmittel-Rückständen immer wieder für Schlagzeilen in der Presse und Vorbehalte beim Verbraucher sorgt.

Als weitere entscheidende Vorteile dieser "neuen Obstart" gelten die Aspekte "regional" (contra CO2-schädlichem Transport von z. B. Südeuropa) sowie "frisch" und vor allem "vollreif" geerntet mit ausgeprägtem Aroma.

Bei der Versuchsanstellung seit 2002 an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) wurde auf die damals erhältlichen Tafelsorten zurückgegriffen. Einige davon sind aufgrund der Optik und Beerengröße inzwischen nicht mehr "erste Wahl" für den Erwerbsanbau, sondern eher für den Haus- und Kleingartenbereich zu gebrauchen. Durch die intensiven Kontakte zu osteuropäischen Rebschulen bzw. Anbauer und der intensiven Züchtung kamen auch viele Neuheiten in das Sortiment deutscher Rebschulen.

Versuche und Erfahrungen aus Veitshöchheim

Gemeinsam mit der Abteilung Weinbau der LWG wurden seit 2002 verschiedene Versuche (Sortenprüfung, Erziehungssysteme, Überdachung und Pflanzenschutzbehandlung) auf dem Versuchsgelände für Obstbau und Baumschule in Thüngersheim durchgeführt.

- Standort: Lehmiger Sand, wenig Humus (1,2 %)

- pH-Wert: 7,2

- Jahresniederschlag: 560 mm (langjähriges Mittel), seit 1989: 582 mm, jedoch sommertrocken (April bis Oktober 200 bis 250 mm; davon jährliche Perioden von drei bis vier Wochen ohne oder nicht relevante Regenfälle)

- Jahresdurchschnittstemperaturen: 8,7 °C (langjähriges Mittel), seit 1989: 9,7 °C. Im Winter meist keine Schneeauflage, somit Barfröste.

Wie bei allen anderen Obstarten ist Zusatzbewässerung zur Erzeugung guter Fruchtqualitäten unter diesen Bedingungen unerlässlich. Sie erfolgt über Tröpfchenbewässerung, die nach Erfahrung gesteuert wird. Bei Trockenheit zwei- bis dreimal pro Woche, pro Stock und Gabe ca. 15 Liter über zwei Tropfer je Pflanze ausgebracht.

Sortenscreening / Erziehungssysteme

Das Screening der Sorten, die erste Prüfstufe, erfolgte am Spalier der Bogenerziehung als einfaches Erziehungssystem und bei den Keltertrauben üblich. Pflanzabstand: 2 m x 1,5 m. Nachteil: Trauben können in Drähte einwachsen, schwierige Ernte, Fruchtverletzungen, zudem erhöhte Sonnenbrandgefahr. Die zweite Prüfstufe der besten Sorten wurde in der Pergola-Erziehung (T) und/oder im überdachten Lyra-System (V) durchgeführt.

Wir favorisierten trotz höherer Material- und Arbeitskosten für die Anlagenerstellung das "T". Die Trauben hängen frei, höhere Ernteleistung, keine Fruchtbeschädigungen durch Drähte bzw. Sonnenbrand, vereinfachte Laubarbeiten. Abstand: (2,5 m bis) 3 m x 1,25 m. Das Arenenberger-V und Schrägdach-Systeme wurden 2009 installiert.

Der Reihenabstand wird bei Obstbaubetrieben jedoch von den dort eingesetzten Maschinen und Geräten bestimmt.

Anforderungen an ein Erziehungssystem

Im Folgenden werden Erziehungssysteme vorgestellt, die bereits in Deutschland und in der Schweiz in Erprobung sind.

- Tafeltrauben sollten frei hängen, am besten im Halbschatten wegen Sonnenbrand.

- Die Trauben müssen leicht zu ernten sein ohne Fruchtverletzungen.

- Ein gutes Blatt- und Fruchtverhältnis ist anzustreben (2 m2 Blätter pro 1 kg Trauben).

- Viele Blätter möglichst gut der Sonne exponieren.

- Schnelles Abtrocknen der Trauben nach Niederschlägen

- Optimierung der Traubenqualität und des Ertrages

- Eine wirkungsvolle Applikation der Pflanzenschutzmittel muss gegeben sein.

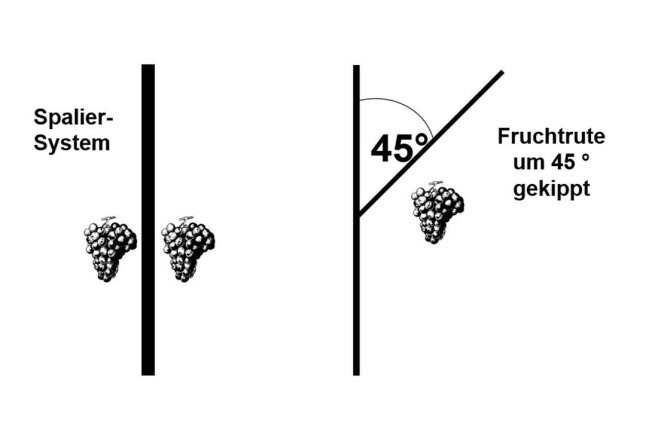

Spalier-Erziehung

- Im Weinbau üblich

- Die preisgünstigste Erziehungsmethode

- Für die großen Tafeltrauben sind die Drähte und Triebe in der Traubenzone jedoch hinderlich –sie haben zu wenig Platz bzw. wachsen ein.

Empfehlenswert ist diese Erziehungsform nur für Traubensafterzeugung bzw. Gemischterzeugung. Der Anbauer schneidet die schönsten Trauben für den Tafeltraubenverkauf und erntet den Rest für die Saftherstellung. Mischgetränke mit Bio-Traubensaftanteilen liegen bei der Jugend voll im Trend gerade mit Zugabe von Kohlensäure.

Erziehungssysteme mit abgewinkelten Trieben

Damit die großen Tafeltrauben frei hängen können, muss man die Fruchtruten ca. in einen 45° Winkel kippen.

Abbildung: Spaliererziehung normal sowie mit um 45 Grad gekippten Fruchtrute

Fruchtausdünnung

Die Fruchtausdünnung sollte möglichst früh erfolgen (Ende Juni spätestens Anfang Juli), wenn die Jungfrüchte halbe Erbsengröße erreicht haben und das Verrieseln der Trauben abgeschätzt werden kann.

Wir dünnen auf 1,5 Trauben pro Fruchtrute aus (abwechselnd ein und zwei passende Trauben belassen). Je nach Erziehung verbleiben pro Stock acht bis zehn (zwölf) Fruchtruten folglich 12 bis 15 Trauben. Es hat sich gezeigt, dass meist zu viele Früchte hängen bleiben.

Dies resultiert wie bei anderen Obstarten auch in minderen, vor allem inneren Fruchtqualitäten, ungleicher Ausreife und Stress für den Rebstock (Ausreife, Frosthärte usw.). Wenn man von Traubengewichten von 400 (500) g ausgeht, ergibt sich ein theoretischer Hektarertrag von 18 bis 22 Tonnen abzüglich Ausfälle. Dies ist vor allem bei großbeerigen und großtraubigen Sorten eindeutig zu viel (anzustreben sind 12 bis 15 Tonnen).

Nährstoffbedarf

Im Nährstoffbedarf orientieren wir uns an den Sollwerten pro Hektar nach HUGENTOBLER LBBZ Arenenberg (Schweiz).

- 70 bis 80 kg Stickstoff (N)

- 40 bis 50 kg Phosphorpentoxid (P2O5)

- 100 bis 120 kg Kaliumoxid (K2O)

- 25 bis 30 kg Magnesiumoxid (MgO)

Die tatsächlichen Bodengehalte sind einzubeziehen. Nach eigenen Erfahrungen reichen 50 bis 60 kg Stickstoff. Phosphor- und Kaliwerte können ebenfalls reduziert werden. Magnesium hingegen nicht!

Pflanzenschutz

Im Pflanzenschutz kamen bis einschließlich 2007 konventionelle Mittel mit der Indikation "Tafeltrauben" zum Einsatz.

Wichtige Schaderreger und eingesetzte Pflanzenschutzmittel (Zulassungsstand 2007)

- Kräuselmilben

- einmal Schwefel

- Traubenwickler

- zwei Generationen

- Mimic, Runner in isolierten Lagen je nach Befallsdruck mit Verwirrung RAK 1 + 2 und/oder Bacillus thuringiensis-Präparaten

- Echter und Falscher Mehltau

- zwei- bis viermal

- Mittel wie Collis, Flint, Discus, Topas bzw. Schwefel, Cueva gegen Echter Mehltau bzw. Cueva, Dithane NeoTec, Forum, Mildicut, Polyram WG unter anderem gegen Falschen Mehltau

- Botrytis

- ein- bis zweimal

- z. B. Cantus, Teldor, Switch

Die letzte Behandlung erfolgte jährlich jeweils 48 bis 55 Tage vor Erntebeginn der Frühsorten. Untersuchungen auf Pflanzenschutzmittel-Rückstände an der Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) Erlangen ergaben dabei eine deutliche Unterschreitung der erlaubten Rückstandshöchstmengen.

Seit 2008 wurden Mittel des biologischen Pflanzenschutzes eingesetzt außer der Unkrautbekämpfung.

Trotz PiWi-Sorten muss der Standort sorgfältig ausgewählt werden. Vollsonnig (Süd-/SO-Lagen) nicht direkt in Tallagen von Flüssen und Seen (erhöhte Nebelgefahr im Herbst, höherer Pilzdruck).

Zu beachten ist, dass benachbarte Weinberge einen gewissen, meist hohen Schaderregerbefallsdruck (Pilze, Wickler) erzeugen, der ggf. in isolierten, bisher nicht weinbaulich genutzten Gebieten hingegen geringer eingeschätzt werden kann.

Bei frühen und mittleren Sorten nehmen die Probleme mit Ohrwürmern und Wespen zu. An der LWG erwies sich die damals vertriebene Wespenfalle "Attrafall" mit ihrem sehr fängigen Ködermittel aus natürlichen Substanzen als sehr wirksam gegen Wespen. Dabei muss jedoch eine Ausbringung mindestens drei Wochen vor der Ernte erfolgen. Wer seine Anlagen überdacht, kann durch Hagelschutznetze an Rand- und Stirnseiten Wespen und Vögel gleichermaßen abwehren.

Im Übrigen bringt die Überdachung auch Vorteile bezüglich des Pilzbefalles, was vor allem auch im biologischen Anbau die Regulierung von Echtem und Falschem Mehltau erleichtert. Durch das Auftreten der Kirschessigfliege, welche vor allem blaue Sorten stärker befällt, sind engmaschige Insektenschutznetze (0,8 bis 1 mm) an Stirn- und Seitenreichen von Überdachungen sinnvolle Abwehrmöglichkeiten. Dennoch muss ein etwaiger Befall im Inneren kontrolliert werden.

Sorten

An der LWG standen weit über 100 Sorten/Klone weltweiter Herkünfte in Prüfung. Gerade neue(re) Sorten meist aus Osteuropa hinterließen gute Eindrücke. Folglich mussten strenge Kriterien zur Bewertung angelegt werden. Somit fielen auch früher empfohlene "lieb" gewordene Sorten durch das Raster. Hilfreich waren die Verkostungen von zahlreichen Sorten, die jährlich am Veitshöchheimer Tafeltraubentag durchgeführt wurden und in unsere Sortenempfehlung mit einflossen. Auch wenn es gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Jahren gab, so etablierten sich Sorten wie 'Palatina', 'Juliana', 'Arkadia', 'Muscat bleu', 'Frumoasa Alba' stets im vorderen Bereich.

Fakt ist auch, dass die aus dem Lebensmitteleinzelhandel (LEH) zugekauften Sorten ausländischer Herkunft –bis auf ganz wenige Ausnahmen– das "Tabellenende" zierten. Dies bedeutete, dass fast alle heimisch erzeugten, frisch und vollreif geernteten Trauben günstiger einzustufen waren und vom Verbraucher geschätzt wurden. Defizite lagen vor allem im Bereich der kernlosen Sorten. Die Reifezeit des Sortiments erstreckte sich von Ende August bis Anfang/Mitte Oktober. Spät reifende Varietäten können nur in Super-Lagen bzw. unter Überdachung kultiviert werden. Dennoch besteht ein gewisses Risiko vor allem durch ungünstige Witterung. Daher –und auch zur Einengung des Sortenspektrums– sind wir der Auffassung, dass bis auf wenige Ausnahmen nur noch Sorten der frühen und mittleren/mittelspäten Reifezeit zu empfehlen sind. Durch Lagerungsmöglichkeiten lässt sich der Angebotszeitraum dennoch bis in den November hinein ausdehnen.

Mögliche Aufteilung der Sorten nach der Beerenfarbe ca. 60 bis 65 % "weiß", ca. 30 % blau und 5 % rosé/ Besonderheiten. Wie erwähnt sollten nur PiWi-Sorten Verwendung finden, denn nur sie können mit reduziertem Pflanzenschutzeinsatz kultiviert werden. Dabei ist es wichtig, dass sie den langen Zeitraum von Abschlussbehandlungen im Juli bis zur Ernte befallsfrei überstehen.

Trauben, die verletzt oder durch Witterungseinflüsse qualitativ negativ beeinflusst sind, können zu Saft und Brand verarbeitet werden hingegen nicht zu Most, Wein und seit 2009 auch nicht mehr zu Federweißer.

Sorteninformationen aus Sicht der LWG Veitshöchheim

- 'Palatina' (Synonym: 'Prim') (Nebensorte)

- Reifezeit; Anfang bis Mitte September; mittleres Erntefenster

- Beeren: grüngelb, vollreif gelb, rundlich; süß, aromatisch (Muskatnote). Kerne stören wenig.

- Traube: optisch schön, locker, hohe Kundenakzeptanz, Ausdünnung wichtig

- Reife: ab ca. 65° Oechsle, da mittlerer Säuregehalt.

- Bemerkungen: Gute Winterfrosthärte, Anfällig für Echten Mehltau

- 'Garantos' (Nebensorte)

- Reifezeit: Anfang bis Mitte September; kurzes Erntefenster

- Beeren: gelbgrün bis gelb, mittelgroß, süß bis fruchtig mit dezenter Muskatnote, deren Kerne als weniger störend empfunden werden.

- Bemerkungen: Robuste Sorte, bei Überreife pigmentierte Beeren möglich.

- 'Juliana' (Versuchssorte)

- Reifezeit: Anfang September; kurzes Erntefenster

- Beeren: grün-gelb, sehr groß, oval, süß, fruchtig, festfleischig, Kernarm (ein bis zwei Kerne, die bei den großen Beeren nicht stören).

- Traube: mittelkompakt, optisch sehr schön ("verkauft sich von selbst"), sehr groß (bis zu 1 kg), daher auch sehr hohe Ernteleistung.

- Reife: ab 60° Oechsle, da wenig Säure.

- Bemerkungen: In regenreichen Gebieten sicherheitshalber unter Dach, da Premiumqualität, mittlere Winterfrosthärte, mittlere Anfälligkeit für Echten und Falschen Mehltau

- 'Arkadia' (Versuchssorte)

- Reifezeit: (Anfang) bis Mitte September; kurzes Erntefenster

- Beeren: grün-gelb, sehr groß, oval, fest, süß, feinfruchtig. Kernarm (ein bis zwei Kerne, die bei den großen Beeren nicht stören).

- Traube: optisch sehr schön, sehr groß, hohe Ernteleistung.

- Reife: ab 60° Oechsle, da wenig Säure. Bei Überreife: Pigmentierung möglich

- Bemerkungen: Ähnlich 'Juliana' ca. eine Woche später. Regenempfindlich Überdachung sinnvoll, da Premiumqualität, Winterfrostschäden, sowie Echter und Falscher Mehltau möglich.

- 'Frumoasa Alba' (Hauptsorte)

- Reifezeit: Mitte bis Ende September; mittleres Erntefenster

- Beeren: gelbgrün, rundlich-oval, (mittel)groß, süß mit feinem Muskatgeschmack, Kerne stören wenig.

- Traube: schöne Form, locker, groß, rötliches Stielgerüst

- Reife: ab (65) 68° Oechsle, da mittlerer Säuregehalt

- Bemerkungen: relativ regenfest, sehr gute Winterfrosthärte, mittlere Anfälligkeit für Falschen Mehltau

- 'Tonia'® (Versuchssorte)

- Reifezeit: Mitte (bis Ende) September; kurzes Erntefenster

- Beeren: einzige kernlose Sorte mit mittelgroßen Beeren, grüngelb, vollreif gelb, länglich-oval, fest, feines Aroma (dezenter Muskatton), fruchtig-süß

- Traube: mittelgroß, locker. Pigmentierung möglich

- Reife: ab 65° Oechsle, da mittlerer Säuregehalt

- Bemerkungen: nicht robust bezüglich Pilzbefalls und Winterfrosthärte. Daher Anbau nur unter Dach!

- 'New York' (Synonym: 'Lakemont Seedless') (Nebensorte)

- Reifezeit: Mitte bis Ende September; mittleres Erntefenster

- Beeren: kernlos, gelbgrün, (sehr) klein, sehr süß (hohe Oechslegehalte), fruchtig

- Traube: lang, schmal, Anfällig für Stiellähme und zum Teil starkem Verrieseln, Ertrag hoch rechtzeitig ausdünnen

- Reife: ab ca. 70 bis 75° Oechsle

- Bemerkungen: Ähnliche Sorten: 'Romulus', gute Winterfrosthärte, jedoch anfällig für Echten Mehltau

- 'Fanny' (Nebensorte)

- Reifezeit: Ende September; mittleres Erntefenster

- Beeren: grüngelb, groß, rund-oval, Kerne wenig störend, Geschmack neutral-süß, leicht fruchtig

- Trauben: (sehr) groß, optisch schön, Ertrag hoch rechtzeitig und gut ausdünnen, sonst leidet vor allem der Geschmack.

- Reife: ab ca. 65° Oechsle

- Bemerkungen: gering bis mittlere Anfälligkeit für Falschen Mehltau

- 'Birstaler Muskat' (Nebensorte)

- Reifezeit: Anfang bis Ende September; langes Erntefenster

- Beeren: grüngelb, klein bis mittelgroß, rund, süß mit feinem Muskataroma, Kerne jedoch sehr störend.

- Traube: schmal, lang, lockerbeerig, mehrschultrig (erfordert "Traubendesign", das heißt die zweite und dritte "Schulter" entfernen, somit zusätzlicher Arbeitsaufwand!), konsequent ausdünnen!

- Reife: ab (65 bis) 70° Oechsle

- Bemerkungen: Nicht mehr so robust wie vielfach beschrieben (Peronospora möglich!), gute Winterfrosthärte

- 'Muscat bleu' (Hauptsorte)

- Reifezeit: (Anfang) Mitte September bis Anfang Oktober; (sehr) langes Erntefenster

- Beeren: blau, rund, mittelgroß, fest, süß mit ausgeprägtem Muskatgeschmack. Die Aromafülle verzeiht die etwas zähe Schale und die zum Teil (bei einigen Verbrauchern) sehr störenden Kerne.

- Traube: leider optisch nicht schön, sehr locker, schmal, neigt stark zum Verrieseln "zottelig"

- Reife: ab ca. 75° Oechsle, da mehr Säure

- Bemerkungen: Robuste Sorte, pilz- und platzfest, frosthart, sehr ertragreich (bereits kurz nach der Blüte ausdünnen).

- 'Venus' (Hauptsorte)

- Reifezeit: Ende August bis Mitte September; kurzes Erntefenster

- Beeren: kernlos, blau, rund, mittelgroß mit mehr oder weniger ausgeprägtem Erdbeerton. Nicht zu lange hängen lassen (Säureabbau, dann sehr süß und parfümiert, weiches Fruchtfleisch)

- Traube: ertragreich, mittelgroße, schmale, kompakte Trauben. Ausdünnen erforderlich

- Bemerkungen: Robuste Sorte, wüchsig mit großen Blättern, pilzfest, frosthart

- 'Ontario' (Nebensorte)

- Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober; kurz bis mittleres Erntefenster

- Beeren: blau, groß, oval, fest, feinfruchtig, Kerne stören wenig.

- Traube: groß, locker

- Bemerkungen: gute Frosthärte und Pilzwiderstandsfähigkeit

- 'Kischmisch' (Versuchssorte)

- Reifezeit: Mitte bis Ende September, mittleres Erntefenster

- Beeren: kernlos, rosé, fest, oval, süß, feinfruchtigen

- Traube: sehr große, kompakte Traube

- Bemerkungen: Anfällig für Falschen Mehltau. Sinnvoll: geschützter Anbau

- 'Katharina' (Versuchssorte)

- Reifezeit: Mitte bis Ende September; mittleres Erntefenster

- Beeren: rosé, groß, länglich oval, fest, süß, fein bis fruchtig

- Traube: optisch schöne, leuchtend rosafarbene, groß, locker

- Bemerkungen: Robust, jedoch platzempfindlich, somit trockene Regionen oder geschützter Anbau

Fazit

Der Anbau von Tafeltrauben steckt in Deutschland weiter in den Anfängen, obwohl diese "neue Obstart" mit vielen positiven Attributen besetzt ist. Vor allem für direkt absetzende Betriebe bietet sie die Möglichkeit, sich positiv darzustellen, das Sortiment attraktiv, abwechslungsreich und innovativ zu gestalten. Wenn der Kunde heimische, frische, voll ausgereifte Tafeltrauben erwerben kann, ist er begeistert. Doch die Bekanntheit dieser Innovation ist beim Verbraucher noch nicht angekommen! Daher muss viel Werbung betrieben werden. Die lokale Presse greift derartige Innovationen gerne auf, sodass die Betriebe Bekanntheit erlangen.

Im indirekten Absatz ist der Weg noch sehr weit. Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) greift bislang kaum auf heimische Tafeltrauben zurück. Hauptgründe hierfür sind fehlende Mengen, ungenaue Erntefixierung Wochen voraus für Werbeaktionen zu bestimmten Terminen. Im Vergleich zu Importware höhere Preise (der Deckungsbeitrag heimischer Tafeltrauben liegt bei 1 € pro kg). Jedoch können LEH-Betriebe mit regionalen Produkttheken den Einstieg ermöglichen.

Mancher Obstbauer sehen die Tafeltraubenkultur etwas skeptisch, da sie im Vergleich zu Baum- und Strauchobst etwas anders kultiviert wird und eine Konkurrenz in der Erntespitze zu Kernobst, Spätzwetschgen und Herbsthimbeeren bedeuten. Witterungsextreme, Vogel- und Wespenschäden, vor allem aber ein (möglicher) Befall mit der Kirschessigfliege erfordern einen geschützten Anbau (Regenkappen und Insektenschutznetze) spätestens ab Anfang August.

Der anfängliche Sortenspiegel befindet sich im Umbruch. Eine Reihe von Neuheiten zeigen qualitative Vorteile. Für die Etablierung neuer Sorten ist es wünschenswert, dass die Praxis einige für den versuchsweisen Anbau eingestufte Sorten mit einbezieht, damit Erfahrungen aus anderen Regionen mit unterschiedlichen klimatischen Konditionen in die Sortenbewertung einfließen können.

Die bei den Kunden vor allem Familien mit Kindern bevorzugten kernlosen Sorten erweisen sich schwierig im Anbau. Auch positiv aufgefallene kernarme Sorten wie 'Juliana', 'Arkadia' und 'Ontario' können dabei weiterhelfen.

Wichtige Anforderungen an Tafeltrauben

PIWI-Sorten, langes Erntefenster, gute Lagereigenschaften

Nur veredelte Stöcke pflanzen (Reblaus-Verordnung)

Trauben: groß, schöne Form

Beeren: locker angeordnet

(mittel bis) groß, knackig festes Fruchtfleisch, keine zähe Fruchthaut, süß-milde Säure, saftig, keine Fremdaromen (z. B. starker Fox-Ton), gesund, keinen Spritzflecken, keine Pigmentierung!, keine oder wenig Kerne

Biologischer Anbau

Biologischer Tafeltraubenanbau mit den richtigen Sorten

Der regionalen Sortenprüfung kommt besondere Bedeutung zu. So wurden seit über zehn Jahren zahlreiche Sorten auf dem Versuchsgelände für Obstbau und Baumschule der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Thüngersheim geprüft. Der Standort ist an drei Seiten von Weinbergen umgeben, ein hoher Befallsdruck an Schaderregern liegt somit vor.

Als Einschnitt galt die Reform des Weinrechts, die den Anbau der Tafeltrauben in Deutschland nun kommerziell ermöglichte. Schnell kamen Sorten (vielfach aus osteuropäischer Herkunft), die als Tafeltrauben klassifiziert waren, auf den Markt. Es zeigte sich, dass die früher vor der Reform des Weinrechts verwendeten "Traubensorten" (oft auch Keltertrauben) nicht den heutigen Ansprüchen genügen. Damals (2002) übliche Sorten wie 'Bianca', 'Hecker', 'Himrod', 'Phoenix', 'Boskoop Glorie' und 'Glenora' können aus verschiedenen Gründen (vor allem Geschmack, fehlende Robustheit, mangelnde Winterhärte usw.) für den erwerbsmäßigen Anbau getrost ersetzt werden.

Tafeltraubenprüfung seit 2002

Im Versuchsgelände wurden in der Summe weit über 200 Klone und Sorten an Tafeltrauben getestet, primär für den Anbau im Erwerbsobstbau. Zahlreiche von den Beschreibungen her vielversprechende Sorten haben sich aus verschiedenen Gründen, z. B. Winterfrosthärte, Pilzbefall, Traubenqualität inklusive Geschmack oder Reifezeit nicht bewährt.

Franken ist hier doch noch etwa zehn Tage später als Baden, Rheinhessen, Pfalz, sodass spätreifende Varietäten in einigen Jahren qualitativ nicht richtig ausreifen konnten. Einige osteuropäische Sorten, die dort als frostfest und robust eingestuft wurden, haben unter unseren Klimabedingungen Probleme gezeigt. Somit beschränken wir uns in der Empfehlung auf Sorten, die hier bis Ende September geerntet werden können und verzichten auf späte wie 'Angela' und 'Theresa'. In vielen Geschmackstests fanden wir heraus, dass Sorten mit "Foxton" (meist in "Amerikanerreben" bzw. deren Nachkommen) überwiegend abgelehnt und sie nur von einem kleineren Liebhaberkreis akzeptiert werden.

Es ist auch festzustellen, dass die Schaderreger mit längeren Standzeiten zunehmen. All dies führt dazu, dass nur ganz wenige Sorten für eine Empfehlung infrage kommen.

Gefragt - kernlose Tafeltrauben

Die erste Frage bei Verkostungen lautet stets "Haben Sie auch Kerne?" Gerne würden wir „ruhigen Gewissens“ kernlose Sorten empfehlen, doch gerade sie zeigen Defizite in der Fruchtqualität (meist sehr kleine Beeren), zum Teil Geschmack (nur neutral oder aber parfümiert / blumig / starker Erdbeerton), Winterfrosthärte, Pilzwiderstandsfähigkeit, physiologischen Störungen (Stiellähme). Wer gewisse Nachteile in Kauf nimmt, kann folgende Kernlose auswählen.

Kernlose Tafeltrauben für den Anbau

- 'New York' (Synonym: 'Lakemont Seedless')

- Reifezeit: Mitte bis Ende September

- Beerenfarbe: grün-gelb

- Eigenschaften: schmale Traube, Verrieseln und Stiellähme möglich, Behang rechtzeitig ausdünnen! Dennoch kleine Beeren, aber mit feinen Fruchtaromen, mild im Geschmack, süß, Falscher Mehltau möglich, frosthart

- 'Venus'

- Reifezeit: Ende August bis Mitte September

- Beerenfarbe: blau

- Eigenschaften: mittelgroße, schmale, kompakte Trauben, runde, mittelgroße Beeren mit mehr oder weniger ausgeprägten Erdbeerton, stark wüchsig, kurzes Erntefenster (wird schnell weich), gute Winterfrosthärte und Robustheit

- 'Kischmisch'

- Reifezeit: Mitte September

- Beerenfarbe: rosé

- Eigenschaften: sehr große, kompakte Traube, Beeren fest, oval, süß, feinfruchtig, Mehltau nimmt zu: geschützter Anbau sinnvoll

- 'Vanessa'

- Reifezeit: ab Mitte August

- Beerenfarbe: rosé

- Eigenschaften: feinfruchtig, süß mit akzeptablem Erdbeerton

Die Rebschule Wolf ist Sorteninhaber weiterer kernloser Sorten, die bei uns für eine Anbauempfehlung noch nicht lange geprüft sind oder durch späte Ausreife ausscheiden. 'Talisman', 'Leon', 'Aphrodite' und 'Jana' sind vielversprechende kernlose Neuheiten, während sich 'Primus', 'Millenium' (beide früh, süß-fruchtig) und die qualitativ hochwertige 'Tonia'® als anfällig und nur für den geschützten Anbau erweisen.

Weitere Rebschulen, unter anderem Schmidt und Steinmann führen zusätzliche kernlose Sorten, die für einen versuchsweisen Anbau mit infrage kommen.

Da die kernlosen Beeren kleiner sind, gilt besonderes Augenmerk auf intensiven Schnitt, mehrfache Laubarbeiten, konsequente Fruchtausdünnung, Schutz vor Wespen, Vögel bzw. Kirschessigfliegen z. B. durch Einnetzungen. Vorteilhaft ist die Spaliererziehung an Drahtrahmen mit zwei Flachbögen, deren Fruchtruten an weiteren Drähten fixiert, auf 2 bis 2,50 m Höhe begrenzt und mit Folie oder Insektenschutznetzen geschützt werden können. Bewährt haben sich 12 bis 14 Ruten je Stock mit 18 bis 20 Trauben, die je nach Beeren- und Traubengröße 5 bis 15 kg pro Stock (z. B. 'Fanny', 'Frumoasa Alba') entsprechen.

Vielfältige Auswahl kernhaltiger Tafeltrauben

Die seit Jahren auch stets mit gutem Feedback vieler Anbauer beste, bewährte Sorte ist die Schweizer Sorte 'Muscat bleu'. Sie überzeugt mit mittelgroßen, rundlichen, hangstabilen Beeren in lockerer Traube (oft auch verrieselt vor allem bei schlechtem Blühwetter), somit kaum Botrytis (auch in der relativ festen Schale begründet) und langem Erntefenster von Anfang/Mitte September bis Mitte Oktober. Der hervorragende Geschmack (süß, aromatisch; ausgeprägter Muskatton) verzeiht die doch markanten, meist als störend empfundenen Kerne. Hervorzuheben ist die gute Widerstandsfähigkeit gegen Frost und Pilzbefall.

'Birstaler Muskat' gilt als "gelbe Schwester" der 'Muscat bleu' mit ebenso gutem Geschmack, hohem Ertrag (Ausdünnen bevorzugt auf nur eine Traube pro Fruchttrieb, sonst leidet das Aroma) und guter Robustheit. Gravierender Nachteil ist die deutlich kleineren Beeren lassen die Kerne dominant erscheinen. Das ist der Grund, dass 'Birstaler Muskat' in der Bewertung stark abfällt.

Als gelb-grüne Alternativen dazu gelten 'Garantos' und 'Drusba' beide ab Anfang September reifend mit süß-fruchtigen, mittelgroßen Beeren, deren Kerne weniger wahrgenommen werden. Beide Sorten erweisen sich robust. 'Garantos' besitzt einen angenehmen Muskatton. 'Drusba' ist neutraler.

Als mehrjährig gut präsentiert sich unter den "weißen" Sorten die ab Mitte September reifende moldawische Sorte 'Frumoasa Alba' bezüglich Frosthärte, Geschmack (süß-fruchtig, dezente Muskatnote), großen, lockeren Trauben, sehr großen rundlichen Beeren, deren Kerne als kaum störend empfunden werden. Sie ist gegen Echten Mehltau tolerant. Falscher Mehltau kann vor allem in regenreichen Jahren auftreten.

'Fanny', eine sehr bekannte weiße Sorte ab Mitte/Ende September, besticht durch sehr große Trauben und vor allem Super-Ertrag, der –wenn nicht auf 1 bis maximal 1,5 Traube pro Fruchtrute ausgedünnt– allerdings zu Lasten des Geschmacks geht. Eine zusätzliche Düngung vor allem Magnesium, ist bei derartig hohem Behang ab Ende Juni zu beachten. Die Frosthärte ist gut. Falscher Mehltau kann auftreten.

Zu 'Ontario' liegen nun auch acht jeweils positive Prüfjahre vor. Bei dieser blauen, ab Mitte/Ende September reifenden Sorte mit großen, lockeren Trauben und festen, großen, ovalen, feinfruchtigen Beeren stören die Kerne kaum. Frosthärte und Pilzwiderstandsfähigkeit erwiesen sich stets günstig.

8. Veitshöchheimer Tafeltraubentag

Sortenempfehlung

Bei den blauen Trauben sind dies 'Muscat bleu', 'Ontario' und als Nebensorte die früh reifende kernlose 'Venus'. 'Fanny', 'Frumoasa Alba' (beide mittel-spät) sind die Favoriten bei den "weißen" Sorten, ergänzt um 'Drusba' (früh), 'Birstaler Muskat' (für Bioanbau) sowie für den geschützten Anbau 'Arkadia' (früh) und 'Tonia' (mittel-spät, kernlos). Defizite bestehen bislang bei den kernlosen Sorten bezüglich Fruchtqualitäten, Robustheit, sodass auch ein großes Augenmerk auf kernarme Beeren gelegt wird.

Pflanzenschutz

Pflanzenschutz an Tafeltrauben wird an der LWG mit Mitteln durchgeführt, die im biologischen Anbau zum Einsatz kommen. Dies waren 2013 aufgrund der insgesamt feuchten und schwülen Witterung 7-mal Schwefel (vor allem gegen Echten Mehltau), 4-mal Funguran (vor allem gegen Falschen Mehltau), ergänzt um Beimischung von Stärkungsmitteln ("altes" Frutogard: Aufbrauch von Restbeständen, Vitisan bzw. Pro Vital fluid) und einer Wicklerbekämpfung mit XenTari.

Unter der für Franken relativ nassen, im Sommer aber auch sehr heißen und schwülen, jedoch ab der entscheidenden Phase im September sehr nasskalten Witterung stellte sich 2013 erstmals Botrytis in stärkerem Maße ein. Vor allem kompakte Sorten, aber auch jegliche Verletzung (z. B. in Drähte eingewachsene Trauben, Fraßschäden) waren befallen. Die im Jahr 2013 erstmals nicht praktizierte Fruchtausdünnung dürfte den Botrytisbesatz ebenso verstärkt haben, wie die verspätet durchgeführten Laubarbeiten. Diese müssen konsequent und spätestens bei Erbsengröße erfolgt sein. Die Behangregulierung besser noch früher. Unter der Regenschutzabdeckung zeigte sich Botrytis in gleichem Maße wie im Freiland, hingegen Peronospora wie in den Jahren vorher auch deutlich vermindert.

Sortenanfälligkeit bezüglich Peronospora im Freiland 2013

- gering

- 'Muscat bleu'

- 'Muscat Garnier'

- 'Venus'

- 'Ontario'

- 'Drusba'

- 'Franziska'

- gering bis mittel

- 'Birstaler Muskat'

- 'Arkadia'

- 'Talisman'

- 'Stephanie'

- 'Evita'

- 'Drusba' (unbehandelt)

- mittel bis stark

- 'Lakemont Seedless' ('New York')

- 'Kischmisch rosé'

- 'Augusta'

- 'Frumoasa Alba'

- 'Xenia'

- 'Select'

- 'Liwia'

- 'Timpuriu'

- stark

- 'Tonia'

- 'Kischmisch rosé' (unbehandelt)

Neben den Informationen zum Pflanzenschutz im Rebanbau und Tafeltraubenanbau im Besonderen konnten die Teilnehmer in Gruppen die Versuchsanlagen besichtigen. Hier führte Josef Engelhart zu Sorten und zu den Erziehungssystemen mit Einzelreihenabdeckung der Firma Whailex aus. Unter dem VÖEN-Regenschutzsystem konnte der Unterschied einiger Sorten direkt zum Freiland "erkannt" werden.

Sortenschau und Verkostung

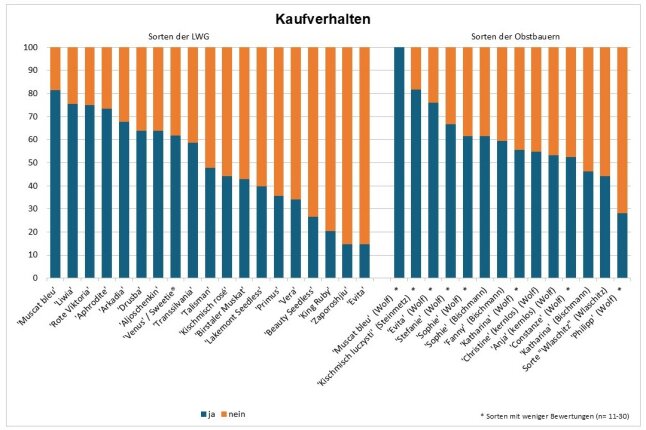

Bewertet wurden die Aspekte Optik, Geschmack, Zuckergehalt, Beerenhaut und Beerenkerne und quasi als Zusammenfassung das Kaufverhalten. Sorten mit schlechteren Ergebnissen waren entweder nicht vollreif ("säuerlich") oder zeigten Schwächen im Geschmack (wenig Aroma bzw. Fremdton), der Optik (z. B. pigmentierte Beerenhaut, kleine Beeren) und störende Kerne bzw. Beerenhaut. Aufgrund der besseren Reifegrade fanden die mitgebrachten Sorten im Aspekt "Kaufverhalten" unter den abgegebenen 47 Bewertungen eine bessere Akzeptanz als die LWG-Herkünfte.

Abbildung: Kaufverhalten von ausgewählten Tafeltraubensorten nach Bewertung - Würden Sie die Sorte kaufen?

Neben den vor allem optisch, aber auch geschmacklich guten "Wolf"-Sorten bestach auch die "Original" 'Kischmisch luczysti' von Steinmetz. Von 'Kischmisch' (bedeutet: kernlos) gibt es viele Sorten unterschiedlicher Qualitäten. Darunter ist die "Original-Kischmisch" sicherlich der Star.

Fazit

Trotz des schwierigen Jahres 2013 konnten wieder Erkenntnisse zu Sorteneigenschaften und Anbau gewonnen werden. Die Messlatte liegt hoch! Gute bezüglich Pflanzenschutzes, problemlose qualitativ hochwertige kernlose Trauben werden benötigt. 2013 zeigte, dass der geschützte Anbau von Tafeltrauben Sinn macht und Laubarbeiten sowie Fruchtausdünnung rechtzeitig erfolgen müssen.

Pioniere im Anbau

In allen Weinbauregionen haben einigen Obstbauer und Winzer mit dem Anbau von Tafeltrauben begonnen, zumal heimisches Obst aus der Region voll ausgereift mit gutem Geschmack und frisch geerntet, den Kunden überzeugt. Im Direktabsatz gehen Tafeltrauben gut und sie bereichern das gesamte Angebot, was auch den Absatz anderer Obstarten fördert. Hingegen hat sich die indirekte Vermarktung noch nicht etabliert. Anbauer, die direkt den LEH beliefern, haben ihren Anbauumfang und ihr Sortiment gefunden. Den meisten Anbauern ist klar geworden, dass nur der geschützte Anbau für sichere Erntemengen sorgt und sie damit ihre Lieferverpflichtungen erfüllen können.

Ein solcher Pionier in Unterfranken ist Armin Braun, der seine ab 2006 angelegten 1,5 Hektar Tafeltrauben (auf zwei benachbarten Flächen, geschützter Anbau) in Bergrheinfeld-Garstadt bei Schweinfurt ökologisch bewirtschaftet. Regenkappen (gegen pilzliche Erreger) und seitliche Schutznetze (gegen Vögel und Wespen), die ab August bzw. spätestens ab beginnender Blaufärbung geschlossen werden, sorgen für eine sichere Ernte mit Vermarktung überwiegend an den LEH und Fachgeschäfte von September bis Mitte Oktober. Das Bio-Sortiment umfasst 'Palatina', 'Arkadia', 'Fanny' (alle weiß), 'Venus', 'Muscat bleu' (blau) sowie die rosafarbene 'Katharina'. Alle Trauben sind mit einer kleinen Banderole „Bio“ am Stängel ausgezeichnet.

Wenn ein Teil der Trauben nicht die gewünschte Qualität erreicht und Mängel aufweist oder die letzte Partie nicht mehr vermarktet werden kann, ist es für die Anbauer wichtig, diese Früchte in der Saftbereitung oder Brennerei zu verwerten. Das Weinrecht verbietet, Tafeltrauben zu Wein, Most und Federweißer zu verarbeiten.

Wie bei vielen Obstarten stellt uns die Kirschessigfliege nun vor große Herausforderungen. Insektenschutznetze, die auch bei uns im Versuchsbetrieb ab Sommer eingesetzt werden, scheinen in Kombination mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, luftiger Kulturführung, kürzeren Ernteintervallen, komplettem Abernten und Bestandshygiene hoffentlich gute Lösungsansätze zu bieten. Bei Keltertrauben blieben 2014 die „weißen“ Sorten in Franken verschont. Ob dies auch für alle „weißen“ Tafeltraubensorten und für andere Regionen zutrifft und ob alle blauen Tafelsorten gleichermaßen befallen werden, das werden die weiteren Sortenprüfungen an vielen Standorten zeigen.